Sterbfritz -

Die Besetzung des Dorfes am 4. und 5. April 1945

Solche Geschichten schreibt nur das wirkliche Leben

Von Ernst Müller-Marschhausen

Kriegsszenario in den ersten Apriltagen 1945

Für Sterbfritz war der Zweite Weltkrieg am 5. April 1945 zu Ende. Noch an den Tagen zuvor versetzten Tiefflieger die Menschen in Angst und Schrecken. So auch am Ostersonntag, als Pfarrer Hermann Baetz 22 Sterbfritzer und Breuningser Mädchen und Jungen in der voll besetzten Kirche konfirmierte und nach dem Gottesdienst die Besucher nur in kleinen Gruppen von zwanzig bis dreißig nacheinander aus der Kirche auf den Heimweg entließ, damit sie bei Tieffliegerangriffen schneller hinter einer Mauer oder in einem Keller in Deckung gehen konnten. Drei Breuningser Mädchen hatten sich erst gar nicht auf den Weg getraut und wurden deshalb am Sonntag drauf konfirmiert. Aber am 5. April war es dann so weit: Sterbfritz wurde von den Amerikanern kampflos eingenommen. Anderswo - in Mittel- und Ostdeutschland, an Ost- und Nordsee, in Westpreußen und Kurland, im Süden in Oberitalien, in Böhmen und Mähren, in Schlesien und Österreich - wurde noch vier Wochen lang gekämpft. Die Kämpfe brachten in dieser Zeit noch Hunderttausenden den Tod - Soldaten auf beiden Seiten, Zivilisten in Städten und Dörfern, Menschen auf der Flucht und in Lagern und auf Todesmärschen.

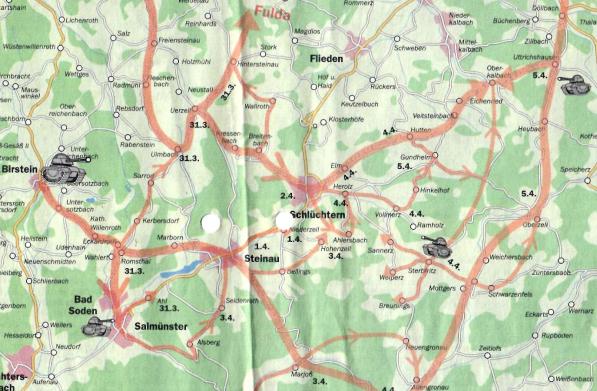

Städte und Dörfer in unserer weiteren Region wurden von der 3. und der 7. US-Armee, die am 23. März bei Oppenheim den Rhein überquert hatten, nach teils verlustreichen Kämpfen eingenommen. Frankfurt am Main - es hatte 5500 Bombenopfer zu beklagen und war zu über 70 % zerstört – wurde am 29. März besetzt. Die fünf Tage lange Schlacht um Würzburg kostete bis zur Kapitulation am 6. April 1300 Einwohnern Zivilisten, deutschen und amerikanischen Soldaten das Leben. In Fulda, wo der Bombenkrieg 1600 Opfer gefordert und ein Drittel der Häuser und Anlagen zerstört hatte, marschierten die Amerikaner am 2. April ein. Kassel wurde am 1. April erobert. Auf ihrem Vormarsch nach Mitteldeutschland besetzten die beiden amerikanischen Armeen Erfurt am 12. April und Leipzig am 19. April.

Am 2. Mai eroberte die Rote Armee Berlin. Erst nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 schwiegen die Waffen in Europa.

Panzersperre auf der Breuningserstraße und Gefechtsstellung in der Seeme

Panzersperre aus Dungwagen, Eggen und Leitern zwischen den Häusern Breuningserstraße 15 und 20. Am Vorabend des Einmarsches der Amerikaner von Anwohnern beseitigt.

Panzersperre aus Dungwagen, Eggen und Leitern zwischen den Häusern Breuningserstraße 15 und 20. Am Vorabend des Einmarsches der Amerikaner von Anwohnern beseitigt.

Am Dienstag, dem 3. April, hat ein Offizier getreu dem Durchhaltebefehl Hitlers, Deutschland bis zum Letzten zu verteidigen, mutmaßlich im Einvernehmen mit der örtlichen Parteiführung, eine Panzersperre auf der Breuningserstraße (*) zwischen den Häusern des Landwirts und Kaufmanns Adam Bayer, Nr. 20, und des Landwirts und Wagners Johannes Kohlhepp, Nr. 15, bauen lassen, da man den Einmarsch der Amerikaner (GIs) von Breunings her erwartete. Wir Kinder haben aus respektvollem Abstand neugierig zugeschaut, wie die Landwirte und Handwerker aus den Nachbarhäusern befehlsgemäß ihre Leiterwagen und Dungwagen, Eggen und Pflüge, Sägeböcke und Scheitholz, Stangen, Leitern und allerlei sperriges Gerät widerwillig ablieferten und zusammen mit Landsern, Volkssturmmännern und Hitler-Jungen alles mannshoch aufeinanderschichteten und ineinander verkeilten. Natürlich war ihnen bewusst, dass die Salve eines Panzers von der Breuningser Höhe herab gereicht hätte, das Hindernis wegzufegen und zugleich ihre Häuser und Scheunen in Schutt und Asche zu legen, gar nicht zu reden von den Toten. Deshalb hatten sie vorsorglich Federbetten, Geschirr und anderen Hausrat in einiger Entfernung von ihren Häusern in Sicherheit gebracht. Als sich abends Soldaten abzusetzen begannen, ging ein Zivilist trotz der Gefahr, von einem Standgericht wegen „Gefährdung der Kampfkraft und Kampfentschlossenheit“ verurteilt und gehenkt zu werden, das Risiko ein, zusammen mit den Männern und Frauen aus der Nachbarschaft die Barrikade abzubauen. Es war Hans Zisel aus Geislitz, Facharbeiter in der nach Sterbfritz ausgelagerten Firma Heraeus und Wochenmieter im Hause des Adam Bayer, der die Sprengladung entschärfte und die Landwirte und Handwerker ermutigte, ihre Wagen, Geräte und Stangen wieder nach Hause zu holen.

Am anderen Ende des Dorfes, drüben in der Seeme, hatte die Wehrmacht Gefechtsstellung bezogen, um den Einmarsch der Amerikaner ins Dorf durch Geschützfeuer zum Stehen zu bringen, koste es, was es wolle. Ein paar besorgte Anwohner, unter ihnen Schreinermeister Konrad Lohmann und Zahnarzt Richard Reinhard, haben die Landser in Erwartung der überlegenen Feuerkraft der amerikanischen Panzer von der Nutzlosigkeit ihres Widerstandes und den verheerenden Folgen eines Feuergefechts für das ganze Dorf überzeugen können, so dass sie einlenkten und in Richtung Stephansküppel abrückten.

Die beiden hier geschilderten Absetzbewegungen der Wehrmacht aus unserem Dorf sind Hinweise darauf, dass die Siegeszuversicht und der Kampfgeist der Landser gegen die an Material riesig überlegenen Amerikaner verflogen und ihre physischen Kräfte aufgebraucht waren. In manchen anderen Nachbargemeinden hatten die Bemühungen der Bürger fatalerweise keinen Erfolg: In Oberkalbach konnte Pfarrer Richard Jung den Kommandeur der Wehrmachtseinheit nicht dazu bringen, das Dorf kampflos zu übergeben. Die Folge des Feuergefechts waren sechs Tote und über 50 zerstörte oder beschädigte Häuser und Scheunen. Ähnlich in Schlüchtern: Hier lehnte der Festungskommandant die Bitte Dr. Ernst Clements ab, aus Rücksicht auf die im Krankenhaus und in der Volksschule untergebrachten Verwundeten die Stadt aus der Kampfzone herauszuhalten. Sein Befehl, „die Stadt bis zum letzten Stein und bis zur letzten Patrone zu verteidigen“, kostete fünf Bewohnern der Wassergasse das Leben und führte zur vollständigen Zerstörung von 29 Häusern und zur Beschädigung 26 weiterer.

Einnahme des Dorfes in zwei Etappen

Unser Dorf wurde von Einheiten der 45. Infanterie-Division der 7. US Armee eingenommen. Von Steinau kommend, stießen sie über Marjoß, das Tal der Schmalen Sinn hinauf über Altengronau, Weichersbach nach Oberzell vor und weiter in Richtung Norden und Mitteldeutschland. Am Mittwoch, dem 4. April, hatten Wehrmachtsverbände in Befolgung des „Nerobefehls“ Hitlers vom 19. März 1945 das Eisenbahnviadukt in Jossa und die Steinbrücke in Mottgers gesprengt und sich im benachbarten RAD-Lager, der früheren Blaufarbenfabrik sowie in Schwarzenfels verschanzt. Doch ihr Widerstand verzögerte den Vormarsch der Amerikaner allenfalls um eine Stunde. Von Mottgers aus erfolgte dann die Einnahme unseres Dorfes, und zwar in zwei Etappen:

Die erste Etappe: Der Spähtrupp am Abend des 4. April

Es war der Mittwoch nach dem Osterfest, als gegen sieben Uhr abends ein Spähtrupp der Amerikaner von Mottgers kommend, angeführt von einem Panzerspähwagen, ins Dorf herein fuhr, um die Lage zu erkunden.

Es waren die ersten amerikanischen Soldaten auf den Straßen unseres Dorfes. Einige Zeitzeugen glauben sich erinnern zu können, dass sich die Besatzung des Panzerspähwagens bei der Einfahrt ins Dorf den Bauer Adam Euler, Bahnhofstraße 29, griff und ihn als Kugelfang vornweg gehen ließ - eine völkerrechtlich verbotene, aber auch von den Amerikanern im Zweiten Weltkrieg gelegentlich praktizierte Taktik. Da sich aber schon am Vorabend die versprengten Landser bis auf ein paar wenige auf der Suche zu ihren Sammelstellen in die Wälder zurückgezogen hatten, fuhr der Aufklärungszug ohne Feindberührung die Straße über den Bahnübergang, die Brückenauerstraße und die Schlüchternerstraße hinunter bis fast ans Dorfende. Dort, in Höhe des Anwesens des Bauern Johannes Kraus (Fuchse) in der Schlüchterner Straße 14, bewegten sich zwei Landser mit erhobenen Händen auf die Amerikaner zu, warfen ihre Gewehre weg und ergaben sich. Ein weiterer Soldat trat aus dem Haus der Familie Kraus heraus, stellte sich und wurde zusammen mit den beiden anderen auf dem Panzerspähwagen untergebracht. Danach kehrte das Aufklärungskommando um und verließ das Dorf wieder in Richtung Mottgers. Kaum waren die Amerikaner außer Sichtweite, holte Johannes Kraus das Gewehr des Soldaten aus dem Haus und „warf es auf die Straße“. Zu Feuergefechten und zum Beschuss der Häuser und Anlagen kam es an diesem Abend nicht. Die anschaulich geschilderte Szene über die Ankunft des amerikanischen Spähtrupps verdanken wir Pfarrer Hermann Baetz, festgehalten in der Chronik der Pfarrei Sterbfritz zum 4. April 1945. Er gibt an, dass er vom Pfarrhaus aus auf die Hauptstraße hinüberschauen und gut beobachten konnte, was sich da vor dem Anwesen des Johannes Kraus abspielte.

Die zweite Etappe: Die Besetzung des Dorfes am 5. April

Kampflose Einnahme

Amerikanische Panzer und im Schlepptau Laster und Jeeps ratterten am Donnerstag gegen 9.00 Uhr den Mottgerser Berg herab nach Sterbfritz herein, ohne auf Widerstand zu stoßen. Die meisten Landser waren am Vortag abgezogen. Die wenigen, die noch im Dorf oder in der Nähe geblieben waren, hatten ihre Waffen niedergelegt, gaben sich gefangen und stellten sich auf der Sammelstelle vor dem Geschäft des Kaspar Merx, Brückenauerstraße 38, auf. Widerstand täuschten nur noch Parolen wie „Lieber tot als Sklaven“ an Hauswänden und Scheunentoren vor. Noch wenige Tage zuvor, am 28. März, hatte Kreisleiter Puth in einem Zeitungsaufruf gedroht: „Wer weiße Fahnen heraushängt, ist ein Verräter. Verräter werden mit dem Tode bestraft.“

Aber so, als wäre es amtlich angeordnet worden, zeigte sich das Dorf jetzt in Weiß: Viele Einwohner hatten Laken in die Fenster geklemmt oder an Fahnenstangen, an denen kurz zuvor noch die Hakenkreuzfahnen flatterten, weit hinaus gehängt, Zeichen und zugleich Appell, dass man nicht kämpft und Schonung erwartet. Fast alle, so als hätte man es ihnen befohlen, ließen ihre Häuser und Wohnungen unverschlossen zurück, als sie sich mit Kind und Kegel in ihren Kellern in Sicherheit brachten. Das wichtigste Utensil, das man seit den Bombenalarmen immer griffbereit hatte und als erstes in den Keller mitnahm, war eine Tasche mit den „Papieren“ - das waren Kennkarten, Stammbücher, Sparbücher, Versicherungspolicen, Bezugsscheine und Lebensmittelkarten. Und wenn’s zum Schutz vor Bomben in den Keller ging, waren Großeltern, Mutter und wir Kinder immer doppelt dick angezogen, denn man musste ja stets damit rechnen, dass das Haus über einem abbrannte und man dann nur noch mit dem dastand, was man am Leib trug. Damit das Unheil am eigenen Haus und der eigenen Familie vorbeigehe, schickten die Großen mit Inbrunst ihre Stoßgebete zum Himmel, und hielten die Kindern an, nicht nachzulassen mit dem Herunterschnurren ihres „Hilfgottallezeitamen“.

Belastendes wird beseitigt

Kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner hatten die Sterbfritzer noch schnell belastende Dokumente ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit im Garten vergraben, unter Holzstößen versteckt oder im Weiher versenkt. Alles, was noch vor Stunden in Ehren stand und ihnen jetzt zum Nachteil gereichen könnte, verschwand: Parteibücher, Orden, Hitlers Buch „Mein Kampf“, das alle jungen Leute bei ihrer Eheschließung erhalten hatten, braune Uniformen, Ehrenzeichen, die Fahne und Hitler-Bilder. Eine Schatzgrube voller nationalsozialistischer Souvenirs öffnete sich den Amerikanern, als der mit Forellen besetzte Löschteich des Unternehmers Konrad Lohmann , Weinstraße 1, leerlief. Was war geschehen? Zwei drei Tage, nachdem sie Sterbfritz besetzt hatten, warfen ein paar GIs in ihrem Heißhunger auf frisches Fleisch eine Granate ins Wasser, sammelten die Fische und grillten sie in ihrer Feldküche. Im Teichschlamm fanden sie eine Menge an Orden, Ehrenzeichen, Koppelschlösser der Hitlerjugend, der SS und anderer Organisationen, Hakenkreuzarmbinden, braune Hemden und Jacken mit den Parteiinsignien, Gewehre und Pistolen und andere Gegenstände und sogar eine Schreibmaschine. Die Vermutung liegt nahe, dass einer die seinerzeit teure Maschine in der Reichspogromnacht seinem jüdischen Nachbarn gestohlen hatte und jetzt aus Furcht vor Strafe das Beweisstück im Weiher versenkt hat.

Aus Sorge, dass die Zwangsarbeiter aus dem Osten, die im Steinbruch, in der Ziegelei oder bei Bauern arbeiteten, nach ihrer Befreiung plündern würden, wickelte man schon wenige Nächte vor dem drohenden Einmarsch heimlich Speck, Schinken und Würste in Ölpapier, verstaute die Kostbarkeiten in liegen gebliebene Munitionskisten der Wehrmacht, und vergrub sie im Misthaufen. Von Plünderungen der Zwangsarbeiter ist bis auf die Einbrüche ins Kolonialwarengeschäft des Emil Löffert und in die einsam gelegene Klingemühle nichts bekannt. „Geplündert“ haben aber auch die Sterbfritzer. Man nannte es nur „organisieren“, und niemand hatte ein schlechtes Gewissen dabei, sich staatliches Eigentum widerrechtlich anzueignen. Am 4. April war ein mit Steinkohle und Briketts beladener Güterzug von Tieffliegern beschossen worden und auf der Strecke Sterbfritz-Vollmerz in Höhe der Erbach liegen geblieben. Bewohner der benachbarten Dörfer versorgten sich ohne moralische Bedenken. So als wär’s herrenloses Gut. Tags drauf schickte der Sterbfritzer Stellvertretende Bürgermeister den Hitlerjungen Heinz Röder mit dem Auftrag nach Oberzell, dem Bäcker den Rat zu geben, sich mit seinem Pferdegespann auf den Weg zu machen und sich mit Kohle einzudecken. Aber zu spät. In Oberzell angekommen, beobachtete man, dass sich die amerikanischen Panzer schon von Weichersbach her dem Dorf näherten, so dass der Kurier unverrichteter Dinge auf seinem Fahrrad über die Weinstraße nach Hause ins inzwischen besetzte Sterbfritz zurückfuhr.

Kirchturm und Scheune getroffen

Über Stärke und Dauer des Beschusses gehen die Erinnerungen von Zeitzeugen und die Aufzeichnungen in der Kirchenchronik ziemlich weit auseinander. Einige sprechen von „heftigem“ Panzergeschütz- und Maschinengewehrfeuer, so auch der Pfarrer, anderen sind nur gelegentliche Feuerstöße im Gedächtnis geblieben, ein paar sprechen sogar, vielleicht etwas verharmlosend, von „Schießerei“ und „Ballerei“. Das Haus des Kaufmanns Kaspar Merx hat 45 Einschüsse in Wände und Fenster aufgewiesen, erinnert sich Willi Müller, aber es blieb uneingeschränkt bewohnbar. Weitgehend übereinstimmend wird erzählt, dass die amerikanische Kampfeinheit zunächst von der Mottgerser Höhe aus mehrere Schüsse über das Dorf hinweg in Richtung der Waldränder der Steinfirst, des Langen Berg und des Ratzeroths abgab, weil sie dort Wehrmachtsstellungen vermuteten. Vielleicht, sagen manche, war es aber auch nur ein eher symbolischer Akt, eine Art Machtdemonstration, mit der sie quasi bekannt gaben, dass sie jetzt das Dorf in Besitz nehmen.

Zwei Einschläge verursachten größere Schäden: Eine Granate, andere meinen, es sei Gewehrfeuer gewesen, setzte die Scheune der Familie Krack, Icasstraße 4a, in Flammen. Es wird ein Zufallstreffer gewesen sein, denn von dem Anwesen und dessen Nachbarschaft ging keine Gefahr für die einrückenden Amerikaner aus. Sie brannte lichterloh. Auch der in der Scheune abgestellte Pkw des Zahnarztes Richard Reinhard, eins von vier privaten Personenautos in Sterbfritz, wurde ein Raub der Flammen. Der andere Treffer galt dem Kirchturm. Abgefeuert von einem Panzer, der nach der Eintragung des Pfarrers auf der Schlüchterner Straße 10, etwa in Höhe des Anwesens Klein, nach anderen Zeitzeugenberichten aber auf der Mottgerser Höhe stand, riss das Geschoss ein Loch in die Turmzwiebel, so dass die Schieferziegeln „nur so herunterprasselten“. Es wird ein gezielter Schuss gewesen sein, da die Amerikaner auf dem Turm, von dem aus das damals noch kleine Dorf und die Einfallstraßen gut überblickt werden konnten, einen Beobachtungsstützpunkt oder ein MG-Nest vermuteten. Ähnliches geschah am selben Tag in Oberkalbach, als ein Geschoss auf einen vermuteten Beobachtungsposten auf dem Kirchturm den Startschuss zu einem Gefecht gab, das so großen Schaden anrichtete.

Merkwürdig, wie unterschiedlich sich Sterbfritzer Einwohner in den Stunden der Einnahme des Dorfes verhielten: Mehrere Zeitzeugen berichten, dass sie, als die Besetzung des Dorfes noch in vollem Gange war, den Schutz der Keller verließen und den amerikanischen Soldaten zuschauten, wie sie vorsichtig Haus um Haus, Wohnung um Wohnung, Keller um Keller und Ställe und Scheunen durchkämmten, um sie nach Wehrmachtssoldaten und Waffen zu durchsuchen. Eine ältere Frau, das erzählte sie uns verschmitzt bis an ihr Lebensende, war besonders einfallsreich: Sie wickelte den wertvollen Stoff der Hakenkreuzfahne um ihre Hüften, zog ihre dicke Rhöner Schafwollunterhose drüber und schaute den GIs vom Gartentürchen aus zu, ohne dass man sie behelligte. Die beiden Jungvolk-Pimpfe Ludwig Elgert und Wilhelm Gärtner verließen trotz des Verbots ihrer Eltern die Keller und eilten hinauf zu Kracks, um ihnen beim Löschen der brennenden Scheune zu helfen. Ludwig Elgert berichtet, dass außer den Hausbesitzern und Nachbarn sogar amerikanische Soldaten mit Hand angelegt hätten, um das Feuer zu bekämpfen.

Kracks Anwesen und der Kirchturm waren die die einzigen Gebäude, die bei der Einnahme des Dorfes durch Beschuss zerstört bzw. beschädigt wurden. Es gibt keine Belege für weitere Zerstörungen und Beschädigungen, keine Belege für Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen, keine Belege für Plünderungen. Bei der Durchsuchung der Häuser und Wohnungen nach Soldaten und Waffen ließen die GIs allenfalls leicht verschmerzbare nationalsozialistische Devotionalien mitgehen, die begehrtesten waren Hitler-Bilder. Nur gelegentlich steckten sie als Kriegsbeute mal eine Cervelatwurst oder Eier oder Eingemachtes ein. Nicht auszuschließen, dass sie auch ein paar andere Dinge einsackten, die ihnen gefielen. Vielleicht mal eine Uhr, einen Fotoapparat oder ein Schmuckstück. Aber verglichen mit den Zerstörungen und Opfern in einigen benachbarten Gemeinden, etwa Schlüchtern oder Oberkalbach, oder gar mit dem Unglück der Städte im Osten Deutschlands und in osteuropäischen Nachbarstaaten, die von der Roten Armee erobert wurden, waren die bei der Besetzung unseres Dorfes entstandenen Sachschäden und Begleitschäden sehr gering.

Und überhaupt: In all den Jahren hatte der Krieg das Dorf vor nennenswerten Zerstörungen und Verletzungen verschont. Einmal traf Bordwaffenfeuer das Haus des Lorenz Schreiber in der Wassergasse und riss der Hausfrau eine Ferse ab. Ein anderes Mal, es war am Spätabend des 27. Februar 1945, fielen zwei fünf Zentner Bomben der US Army Air Forces, offensichtliche Fehlwürfe, in unser Dorf und rissen Krater in die Wiese zwischen den Bahngleisen und dem damaligen Kindergarten, heute Parkplatz der Firma Plastik Omnium in der Icasstraße, ohne Menschen zu verletzen oder Gebäude und Anlagen zu beschädigen.

Ein GI erschießt einen vierzehnjährigen Jungen

Nach der Besetzung des Dorfes kamen die Menschen allmählich aus ihren Kellern heraus, waren erleichtert und dankten dem Himmel, dass sie ihr Hab und Gut heil vorfanden und sie für den Augenblick selbst ungeschoren davon gekommen waren. Aber noch am selben Tags fiel tiefe Trauer über die Gemeinde. Eine Schreckensnachricht von einem außergewöhnlichen Schicksalsschlag verbreitete sich wie ein Lauffeuer von Haus zu Haus: Die Amerikaner haben einen Jungen erschossen. Recht verschwommen war sie zunächst, und sie wurde von einem zum anderen immer rätselhafter, gefärbt und angereichert durch Mutmaßungen, die vom Übernächsten als wirkliches Geschehen verstanden wurden, so dass schließlich ganz unterschiedliche Geschichten über das traurige Geschehen im Umlauf waren. Erst am nächsten Tag, als man wieder mit der weiteren Nachbarschaft Kontakt aufnehmen konnte, erfuhr man Einzelheiten des Ereignisses, seinen Hergang und die geradezu wundersamen Begleiterscheinungen, die noch heute so unglaublich anmuten, als hätte sie ein Romanautor erdacht. Aber niemand hat sie erfunden. Solche wundersamen Geschichten schreibt nur das wirkliche Leben.

Jahre später schildert Erika Bayer, geb. Müller, die Schwester des von einer Kugel tödlich getroffenen Bruders, was an jenem Donnerstag, dem 5. April 1945, im Keller ihres Elternhauses im Aspen 7 geschah: „Wir waren viele Leute im Keller, die Eltern, mein am Abend zuvor geborener Bruder Heinz in der Wiege, mein Bruder Kurt, mein Bruder Hans, ein paar Tage zuvor, am Ostersonntag konfirmiert, der Opa, die Tanten und evakuierte Verwandte aus Frankfurt.

Die Schießerei ging los. Die Amis schossen ins Haus und in die Werkstatt und in den Keller. Hans stand im Keller an einem Pfosten. Ein Schuss traf ihn in den Kopf, und er fiel dann so runter. Als der amerikanische Soldat in den Keller kam und uns alle sah, das Baby und daneben den toten Bruder, da hat er, so vermuten wir, sein Gewehr an die Hebels Scheune gestellt und ist weggelaufen. Meine Eltern gingen ihr Leben lang nicht mehr auf ein Fest.“ In der Chronik widmet Pfarrer Hermann Baetz dem Tod des Jungen einen langen Eintrag: „Hans Müller, Sohn des Zimmerers Heinrich Müller, der am Ostersonntag, dem 1. April konfirmiert wurde, fand im Keller der elterlichen Wohnung in der Mittelstraße den Tod durch einen Schuss, der durch die Kellertür fiel. Die Mutter, eine geborene Röder, lag gerade im Wochenbett und schenkte ihrem dritten Sohn am Abend zuvor das Leben, während ihr ältester am nächsten Morgen so plötzlich aus dem Leben schied. Darüber herrschte im Ort große Trauer und tiefes Mitgefühl mit den betrübten Eltern. Am darauffolgenden Montag, dem 8. April, fand unter starker Beteiligung der Einwohnerschaft die Bestattungsfeier auf dem Friedhof satt. Als Text wählte ich jenes herrliche Wort aus dem Buch des Propheten Jeremias 31,1 ‚Ich habe dich zu und zu geliebt, deshalb habe ich dich an mich gezogen aus lauter Güte’.“

Das aufwühlende, geradezu wundersam anmutende Zusammentreffen von Geburt und Tod der beiden Söhne des Zimmermanns in der Spanne eines vollen Tages vor dem Hintergrund der militärisch eher beiläufigen Besetzung des Dorfes schauderte die Menschen und bot viel Raum fürs Nachdenken, ob’s göttliche Fügung oder unglücklicher Zufall war. Wissend um die Wahrheit magischer Worte aus mythischer Tiefe, raunten die Alten vielsagend, dass immer einer dem neuen Leben Platz macht: Der eine kommt, der andere muss gehen. Die Schusslöcher in der hölzernen Kellertür und der sandsteinernen Türlaibung erinnerten uns noch Jahrzehnte an den Tod des vierzehnjährigen Hans Müller. Er war der einzige Sterbfritzer, der in all den Kriegsjahren durch Kampfhandlungen im Dorf selbst sein Leben verlor.

Befreit oder besiegt

Als die Sterbfritzer am Mittag des 5. April aus ihren Kellern herauskamen, waren sie erleichtert, aber zugleich apathisch und orientierungslos. Sie waren auf einmal auf sich selbst zurückgeworfen, denn der Bahn-, Post- und Telefonverkehr war zum Erliegen gekommen, es gab keine Nachrichten, und früher zuständige Autoritäten, die Auskunft, Orientierung und Anordnungen hätten geben können, waren entmachtet oder untergetaucht. Kontaktaufnahmen und Austausch mit Verwandten über die Dorfgrenzen hinaus oder gar mit früheren oder neuen Zuständigen waren nicht möglich. Was wird aus uns werden? Keinem kam der Gedanke, dass die materiellen und ideellen Werte eine radikale Umwälzung erfahren haben, und dass man in eine neue Zeit hineingetreten ist. Sie atmeten nur auf, weil der Krieg für sie und für ihr Dorf erst mal zu Ende war: Dass die Angst vor den Tieffliegern vorbei war, und für den Augenblick das Zittern und Bibbern vor den befürchteten Exzessen der Sieger bei der Eroberung des Dorfes. Sie hatten ja das Schlimmste für ihr Hab und Gut und Leib und Leben befürchtet, denn die Propaganda hatte sie all die Kriegsjahre hindurch mit der Furcht vor der Rachgier der Sieger aufgeladen, den „Juden, Negern, Gangstern und Zuchthäuslern, die unsere Frauen in Negerbordelle verschleppen“.

Aber nachdem das Unheil für heute zunächst mal an ihrer Familie vorbeigegangen war und sie gegen den von den Siegern bestimmten Zustand nichts, aber auch gar nicht unternehmen konnten, und als ihre Angst vor Vergeltung, die noch folgen werde, übermächtig zu werden drohte, knieten sie sich noch verbissener in ihre immer gleiche Alltagsarbeit, deren Rhythmus ihnen seit jeher die Natur diktierte, die Tiere, die Jahreszeit und das Wetter: Die Kühe melken, das Schwein füttern, die Klappe des Hühnerstalls herunterlassen, um den Marder auszusperren. Und dann waren der Hausgarten zu bestellen, Kartoffeln zu setzen, die Rüben zu stecken und der Hafer zu säen, denn wer das jetzt an den frühlingshaften Apriltagen nicht schaffte, der hungert im Winter. Sie machten sich in ihrer berserkerhaften Arbeit unsichtbar, hielten sich klein, schauten nicht nach links und rechts über die kleine Welt ihres Gehöfts hinaus, nichts sehen und nicht von den Amerikanern gesehen, nicht angesprochen, nicht behelligt werden. So nahm der Alltag der kleinen Leute trotz der neuen Herren und trotz des Anbruchs einer neuen Zeit seinen gewohnten Lauf, zumindest ist der Bruch nicht sichtbar geworden. Abends saßen sie beim Laternenlicht am Abendbrottisch, brachten die Kleinen ins vorgewärmte Strohsackbett und gingen auch bald schlafen, nachdem sie sich vergewissert hatten, dass draußen alles ruhig war. Nur gelegentlich verlor man hinter verschlossenen Türen hinter der Hand im kleinen vertrauten Kreis der Familie oder der Nachbarschaft ein paar Worte darüber, was im Land geschehen ist: Wir haben den Krieg verloren, wir sind besiegt, wir sind Opfer, die Amerikaner haben durch ihre ungeheure Materialüberlegenheit gesiegt, sie haben unsere Städte zerbombt und jetzt besetzen sie uns und bestrafen uns. Und die Vergeltung wird noch kommen, und sie wird schlimm.

Auch in den Jahren danach, als sich das Verhältnis zu den Amerikanern zur Verteidigungspartnerschaft hin entwickelt hatte, und wir sie als unsere Beschützer vor den Sowjets schätzten, auch da verschob sich diese Sichtweise nur geringfügig. Wenn uns Verwandte besuchten oder Nachbarn über Politik redeten, oder wir Kinder fragten, warum das Radio jeden Morgen nervtötend langsam und überartikuliert Suchmeldungen nach vermissten Soldaten und auf der Flucht verloren gegangenen Kindern und anderen Opfern sendete, war immer nur die Rede vom verlorenen Krieg und dass wir ein besiegtes und besetztes Land seien. Niemals fiel in diesem Zusammenhang ein Wort von der „Befreiung“ vom Nationalsozialismus, selten eine reflektierte selbstkritische Äußerung über den Krieg, seine Ursachen und seine Folgen. Eine mögliche eigene Mitschuld an der Katastrophe fühlte man nicht, obwohl man doch als Teil des Systems die gegenwärtige Lage mit herbeigeführt hatte. Wenn mal von Schuld gesprochen wurde, dann schrieb man sie einem Einzigen zu. Ein entlarvendes Zitat für diese allgemein verbreitete Überzeugung ist der Eintrag des Pfarrers Hermann Baetz in der Chronik: „Das alles hat uns Hitler eingebrockt“.

Verhältnis von Besetzten und Besatzern

Das Klima zwischen den Amerikanern und den Sterbfritzern war zumindest in den fünf Wochen bis zum Kriegsende am 8. Mai 1945 frostig. Sie waren als Sieger in Feindesland gekommen und hatten Eisenhowers Direktive „No Fraternization“ folgend über das organisatorisch Notwendige hinaus den Umgang mit der Zivilbevölkerung zu meiden. Untersagt war ihnen sogar das freundliche Händeschütteln mit einem Deutschen.

Die Sterbfritzer mussten zusammenrücken. Der Ortskommandant requirierte in den etwas stattlicheren Häusern Schlafräume für die GIs. Röders in der Kirchstraße 6 hatten die Stube ihres Sohnes Heinz an einen Soldaten abzugeben, ebenso die Elgerts am Rathaus 5, die das Zimmerchen ihres Sohnes Ludwig freimachen mussten. So wie ihnen ging es gut zwei Dutzend anderen Familien. In den etwas komfortableren, mit einer Badewanne ausgestatteten Häusern – das waren nicht mehr als ein knappes Dutzend - quartierten sich Offiziere ein, wie etwa in dem weiträumigen Haus des Postverwalters Georg Koch, Bahnhofstraße 5, der Villa des Tierarztes Dr. Walter Bergien in der Feldstraße 2 und in den anderen für dörfliche Verhältnisse fast villenähnlichen Häusern in der Wiener Spitz.

Doch der „No Fraternization“-Befehl konnte es nicht verhindern, dass man sich im Alltag notgedrungen schon bald auf Tuchfühlung nahe kam. Der bei der Familie Röder einquartierte GI ließ seine Uniform und Klamotten von der Hausfrau waschen und belohnte sie dafür immer generös mit einem Riegel damals so kostbarer Kernseife, dem Allzweckreiniger, der sogar in Ermangelung von Medikamenten zur Heilung von Entzündungen und zur Stillung kleinerer Wunden Verwendung fand.

Im Haus des Schreinermeisters Konrad Lohmann in der Weinstraße 1 versorgte die Hausfrau den einquartierten Offizier mit heißbegehrten frischen Eiern, ganz nach den Regeln des Tauschhandels gegen Schokolade bester Qualität, ein kulinarisches Erlebnis für die Familie, die erste im Leben des neunjährigen Kuno. Weil er deutsche Vorfahren hatte und zuhause an typisch deutsche Kost gewöhnt war, ließ sich ein GI, einquartiert in der Brückenauerstraße 29, wir nannten es „Franzosenlager“, gelegentlich von der Familie des Philipp Stang Brückenauer Straße 40 zum Essen einladen.

Sein Leib- und Magengericht waren Röstkartoffeln mit grünem Salat und Spiegeleiern. Als Gegenleistung brachte er der Hausfrau jedes Mal einen Helm voller Süßigkeiten und Bohnenkaffee mit. Vergleichbare Erfahrungen machten viele andere Familien. All diese kleinen anekdotenhaften Begebenheiten sind ein Hinweis auf das im Ganzen unter Kriegsbedingungen korrekte und faire, teils großzügige Verhalten der Besatzer gegenüber den Besetzten.

Die Militärverwaltung erließ am Tag der Besetzung des Dorfes rigide Verbote. Der Ortskommandant als die alleinige Autorität im Dorf reglementierte das ganze öffentliche Leben. Er und kein anderer befahl, was zu geschehen hatte: Waffen, Radioapparate, der berühmte Volksempfänger, Fotoapparate, Ferngläser und vieles mehr waren auf dem Bürgermeisteramt abzuliefern. Den Anordnungen des von ihm eingesetzten Hilfspolizisten Heinrich Fuchs war Folge zu leisten.

Zu den einschneidenden Verboten zählte die Ausgangssperre für alle Bewohner zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr. Verhängt wurde sie auch deshalb, weil man das Aufleben nationalsozialistischer Widerstandsorganisationen befürchtete, namentlich des Werwolfs. Auch das Verbot, sich mehr als 6 km vom Wohnort ohne Genehmigung zu entfernen, gehörte zu diesen Einschränkungen. Ausnahmen, z. B. Passierscheine für Ärzte oder die Hebamme, mussten beantragt werden. Die ständigen Patrouillen der GIs und die Military Police (MP) sorgten für die Umsetzung der Anordnungen des Ortskommandanten. Sie vereitelten übrigens auch größere Ausschreitungen befreiter Zwangsarbeiter gegen die Einheimischen.

Aber mit Befehlen gingen manche GIs in unserem Dorf gelegentlich recht locker um. Bis heute erzählt man sich die Episode vom Mißgeschick des jungen Adi Mack, der sich von einem Besuch bei Freunden im Unterdorf erst nach Beginn der abendlichen Sperrstunde auf den Heimweg hinauf in die Ziegelgasse machte, dabei in eine Militärkontrolle geriet und den GIs geistesgegenwärtig in reduziertestem Pidgin Englisch zurief: „Okei, okei, ich gen oweröm ham“. Offensichtlich verstanden ihn die GIs und ließen ihn passieren. Sein Satz wurde zu einem geflügelten Wort im Dorf, und wird noch heute gerne zitiert, wenn man sich bei einer Flunkerei ertappt fühlt und sich schnell und ohne große Rechtfertigung aus der heiklen Lage befreien will.

Es gibt eine ganze Reihe solch positiver Erfahrungen, an die sich Zeitzeugen gerne erinnern, wobei man berücksichtigen sollte, dass wir mit zunehmender Distanz zu den Apriltagen 1945 positiv Erlebtes sicherer abspeichern als Erinnerungen an Angst und Not, die wir gerne verdrängen. Trotzdem, eine Idealisierung jener Tage wäre unangebracht. Die Amerikaner waren als Sieger zur Bestrafung des nationalsozialistischen Deutschland gekommen, und die Besetzung unseres Dorfes war für sie nur ein winziger Schritt in dem noch vier Wochen dauernden verlustreichen Krieg gegen Deutschland bis zur bedingungslosen Kapitulation. Noch in derselben Woche nahmen sie den zweiten Bürgermeister in Gewahrsam, der die Geschäfte für den kriegsverpflichteten hauptamtlichen Bürgermeister Heinrich Müller führte, verhafteten den Polizisten Spengler, und mehrere Bürger, die als Parteifunktionäre hervorgetreten waren oder noch eine Waffe im Haus versteckt hatten, und konzentrierten sie im Internierungslager Darmstadt. Die wenigen Landser, die bis zum Einmarsch der Amerikaner im Dorf geblieben waren, hatten sich ergeben. Sie mussten sich auf dem Hof des Kaufhauses Kaspar Merx sammeln und wurden dann in die berüchtigten Rheinwiesenlager abtransportiert. Zuvor hatten ihnen Frauen aus der Nachbarschaft noch belegte Brote und Frau Margarete Stang vom Haus gegenüber sogar ein Säckchen Pellkartoffeln mit auf den Transport gegeben, gegen den Widerstand der amerikanischen Bewacher. Sterbfritzer Soldaten, die sich ohne Entlassungsschein bis nachhause durchgeschlagen hatten, mussten sich melden und wurden ebenfalls in die Kriegsgefangenenlager Rheinwiesen überführt. Unnachgiebig fahndeten die Amerikaner nach Angehörigen der SS. In der Tat war ein SS-Soldat unter falscher Identität im Haus seiner Schwiegereltern in unserer Nachbarschaft Breuningserstraße 11 untergetaucht. Als nachts ein GI-Trupp anrückte, um ihn zu verhaften, entwich er ihnen durch einen Sprung aus dem Dachgeschoss in den Garten und lief in Richtung Steinfirst davon. Weder seine Familie noch seine Nachbarn haben ihn jemals wieder gesehen.

Besatzungsalltag

Vom ersten Tag der Besetzung an regierte allein der amerikanische Standortkommandant als Chef der Militärverwaltung das Dorf. Er hatte für sich und seinen Stab die Schule requiriert. Hier ließ er auch die zentrale Verpflegungsstelle – Feldküche und Speiseräume - einrichten. In der Backstube im benachbarten Hause Freund wurden köstliche Kräppel hergestellt; von ihrem einzigartigen Duft erzählen Zeitzeugen noch heute begeistert. Bei ihrer Arbeit ließen sich die amerikanischen Köche von Sterbfritzer Frauen helfen. Eine machte auf ihrem Nachhauseweg immer einen Schwatz mit den Großeltern und der Mutter und schenkte uns Kindern manchmal einen Kräppel, sie nannte die goldgelbe kleine Kugel Donut. Sein Duft stand für mich fortan für alles Amerikanische schlechthin. Den Großen brachte sie manchmal eine Handvoll Kaffeesatz mit. Sie brühten ihn noch mal auf und genossen ihn als lang entbehrten „echten“ Bohnenkaffee. Küchenabfälle aller Art wie Lebensmittelreste, Verpackungsmaterial und leere Gläser und Dosen entsorgten die GIs in einer Grube im Vorderen Schacht, dort, wo später der Fußballplatz angelegt wurde. Sie bewachten ihren Müllplatz und hielten Sterbfritzer davon ab, sich von den Resten zu bedienen.

Die Alten und wir Kinder gleichermaßen machten große Augen über die Erscheinung der GIs und ihr Auftreten. Sie waren junge, gut genährte, unangestrengte Männer in sauberer Kampfuniform. Sie bewegten sich in ihren Schnürschuhen auf leisen Sohlen eher zivil, leicht und etwas wiegend, ganz anders als die erschöpften, ausgebrannten Landser mit ihrer zusammengestoppelten Ausrüstung, manche auf Fahrrädern und Pferdewagen, denen wir in den letzten Wochen im Dorf begegnet waren. Auf uns Kinder machte die Lässigkeit der GIs großen Eindruck. Wie sie sich in ihrem kleinen flinken Jeep räkelten, ein Bein herausbaumeln ließen und den Helm schief aufgesetzt hatten. Ganz anders urteilten die Erwachsenen: Es fehle den Amerikanern das „Heldenhafte“, das „Soldatische“ und „Zackige“, und den Krieg hätten sie auch nicht durch Mut, Tapferkeit und Anstand gewonnen, sondern allein durch ihre Überlegenheit an Material und ihre Bombenangriffe gegen die Zivilbevölkerung. Und für die Alten schienen sie das Bild der NS-Propaganda vom unkultivierten Amerikaner zu bestätigen: Sie können sich nicht benehmen, denn sie sind in der Öffentlichkeit ständig am Kauen und legen in den requirierten Wohnungen ihre Füße immer auf den Tisch oder auf das Fensterbrett.

Für Kinder und junge Leute eine abenteuerliche Zeit

Vom Tag der Besetzung an bis zum 1. Oktober 1945 hatte die Militärverwaltung alle Schulen in ihrer Zone geschlossen, so auch die Sterbfritzer. Sie brauchte die Zeit, um Lehrkräfte, die sich als Nationalsozialisten besonders profiliert hervorgetan hatten, durch eher unbelastete zu ersetzen sowie die alten nationalsozialistischen Lehrbücher gegen neue, demokratische auszutauschen. Das fand bei den Schülern ein recht unterschiedliches Echo: Die einen freuten sich über das lange „Schulfrei“, auch deshalb, weil sie der strengen Kontrolle der Lehrer entzogen waren, mit der man ja auch draußen in der außerschulischen Zeit ständig rechnen musste. Die anderen verwünschten die Dauerferien, weil sie jetzt noch härter zur Arbeit in Haus und Hof, auf Acker und Wiese rangenommen wurden. Aber alle erlebten sie als eine ganz neue Zeit. Gut, nach wie vor hatten wir unseren Spaß an dem gewohnten Versteckspiel, „Sücherje“, wie’s bei uns hieß, und an „Räuber und Schandi“, und auch am Fußballspielen, meistens mit einem Lumpenball, aber viel mehr beschäftigte uns das Neue und bis dahin nicht Vertraute, das, was die Landser hinterlassen und die GIs mitgebracht hatten:

Vor der Dreschhalle stand ein defekter Wehrmachtslaster, auf dem die Jungen herumkletterten, in die Fahrerkabine drängelten, sich ums Steuer stritten, wie wild das Motorbrummen nachmachten und „mit 80 Sachen um die Ecke kurvten“. Was nicht niet- und nagelfest war, montierten sie mit der Zeit ab, bis nur noch das nackte, rostige Fahrgestell übrig blieb. Zwischen der Schlüchterner Straße und der Kinzig, etwas oberhalb des Areals, auf dem heute das Evangelischen Gemeindehauses steht, hatte die Wehrmacht ein Geschütz stehen lassen, das die älteren Jungen faszinierte. Als Pimpfe oder Hitlerjungen hatten sie im Unterricht, im Jungvolksdienst oder vom Hörensagen schon viel über diese legendäre Flugabwehrkanone erfahren, und jetzt fachsimpelten sie vor den staunenden Jüngeren über die durchschlagende Feuerkraft der „Achtachter“.

Mehr noch nutzten wir die Chancen, die uns der großzügige, geradezu verschwenderische Umgang der „Amis“ mit ihren Lebens- und Genussmitteln eröffnete. Diese Köstlichkeiten zu sammeln, war schon etwas zeitaufwendig, denn die GIs warteten darauf, dass man ihnen mehrmals „Chewing gum“ „Schuinggam“und „Chokolade“ „Schoklät“ und vielleicht noch „für die große Schwester“ zurief und ihnen nicht vom Pelz rückte, bis sie einem einen Streifen Wrigleys oder ein Täfelchen Hershey zuwarfen. Mit dem Kaugummi gingen wir sparsam um. Das ausgekaute Klümpchen legten wir über Nacht in Zuckerwasser und kauten es Tags darauf aufs Neue. Kaugummi und Schokolade, die wir übrig behielten, nutzen wir untereinander auch als Tauschmittel, etwa gegen ein Taschenmesser oder so kuriose Sachen wie einen Bombensplitter.

Bequemer als das Warten auf Kaugummi und Schokolade war das Kippenlesen. Wo immer ein GI saß, stand, ging oder fuhr – er rauchte. Und nie rauchte er seine Zigarette länger als auf die Hälfte. Am ergiebigsten war für uns das Kippensammeln, wenn mehrere GIs zusammenstanden oder sich vor einem Haus auf einer Bank sonnten. Der Großvater war überglücklich, wenn man ihm wieder ein Schächtelchen trockener Kippen brachte, mit denen er sich Zigaretten von bester Lucky Strike-Qualität drehte. Er selbst hätte sich nicht nach einer Kippe gebückt. Nicht am Tag.

Konjunktur bei uns Jungen hatte das Sammeln von Geschosshülsen der Wehrmacht und der Amerikaner. Überall, im Dorf und auch draußen auf dem Feld und an Waldrändern lagen sie herum. Sie hatten in jenen Wochen für uns noch keinen realen Wert, denn erst Monate später machte ein Schrotthändler seinen Laden auf und zahlte gut für Stahl, Blei und Kupfer. Aber sie hatten einen enormen ideellen Wert. Wer seine Hosen- und Jackentaschen voller Patronen- und Granat-Hülsen hatte und offensichtlich die Plätze kannte, wo man sie massenhaft finden konnte, der galt etwas in der Runde. Wer sie aber zuhause zu verstecken vergaß und entdeckt wurde, musste eine schlimme Strafpredigt über sich ergehen lassen oder bekam gar eine Tracht Prügel. Denn die Mütter und Großeltern hatten eine Heidenangst vor den Projektilen, vor allem weil sich herumgesprochen hatte, dass einige Jungen nicht vollständig explodierte Geschosse oder Sprengversager zwischen zwei Steinen zu entschärfen versuchten. Zum lebensgefährlichen Kriegsschrott zählten auch liegen gebliebene Benzinkanister der Wehrmacht und der Amerikaner. Ein paar Schulbuben unter Anleitung Älterer ließen in der Scheune des Bauern Hartmann in der Brückenauerstraße 3 die letzten Reste aus ein paar Kanistern in eine Dose tröpfeln, wobei der Treibstoff Feuer fing und der sechsjährige Richard ums Leben kam.

Noch heute, so lange nach dem Kriegsende, erzählen Sterbfritzer, die jene Monate als Kinder und Halbwüchsige bewusst erlebt haben, mehr von den neuen Erfahrungen und spannenden Ereignissen, wozu stets auch die erste furchteinflößende Begegnung mit schwarzen GIs gehörte, als von Not und Leid. Vielleicht ein Anhaltspunkt dafür, dass die Trauer der Erwachsenen um die Gefallenen, die Sorgen um die Vermissten und die lähmenden Zukunftsängste gnädig an jungen Menschen und uns Kindern vorbeigingen.

Sterbfritz – Vom Schlimmsten verschont?

Nach der Kapitulation Deutschlands am 8. und 9. Mai 1945 holte Präsident Roosevelt einen großen Teil seiner Soldaten aus Europa wieder nach Hause zurück. Viele wurden auch im pazifischen Kriegsschauplatz gebraucht, denn dort tobten die Kämpfe weiter bis zur Kapitulation Japans am 2. September 1945. Auch in Sterbfritz blieben bis zum Jahresende nur noch allenfalls ein Dutzend GIs stationiert. Nachdem sie den unbescholtenen sozialdemokratischen Ur-Sterbfritzer Ernst Schneider als Bürgermeister eingesetzt hatten, begann sich unter den vielen Einschränkungen des Besatzungsdekrets und der eher noch angewachsenen Zukunftsängste und Sorgen um die vermissten und in Kriegsgefangenschaft festgehaltenen Männer ein neuer „normaler“ Alltag zu entwickeln.

Von Verwandten erfuhr man Einzelheiten und Genaueres über die Einnahme ihrer Dörfer und Städte und erfuhr nach und nach, was anderswo in der Region geschehen war: Dass die Bombardements in den Kriegsjahren und die Kämpfe zwischen Wehrmacht und Amerikanern gegen Kriegsende noch unendliches Leid über die Menschen brachten, dass Einwohner und Soldaten, Landser wie GIs, ihr Leben verloren und viele Einwohner obdachlos wurden. Da dämmerte es manchem Sterbfritzer, und er dachte daran, dass der tragische Tod des vierzehnjährigen Hans Müller tiefe Trauer über seine Familie und die ganze Gemeinde gebracht hat, dass aber der Krieg am Dorf selbst, seinen Bewohnern und seinen Häusern, seinen Anwesen und seinen Anlagen vorbeigegangen sei, ja, dass der Krieg das Dorf selbst weitgehend verschont habe. Verschont? Nein. Denn Nationalsozialismus und Krieg haben einen hohen Blutzoll von der Gemeinde gefordert: Den Tod von 31 jüdischen Sterbfritzern und von 68 Sterbfritzern, die jüngsten gerade 17 Jahre, die an der Front gefallen oder an ihren Verwundungen in Lazaretten oder in Kriegsgefangenschaft gestorben sind.

Anmerkungen und Quellen:

* Durchgehend werden die heutigen Straßennamen und Hausnummern verwendet.

In Interviews mit Zeitzeugen gesammelte Erinnerungen u. a. von

- Bayer, Erika, geb. Müller, * 1934. Bayer, Ernst * 1934 + 2018. Interview am 20.7.2016.

- Blum, Leonhard * 1927. Blum, Katharina geb. Kraus * 1927.

- Elgert, Ludwig * 1930.

- Heil, Luise, geb. Bayer, *1928.

- Lohmann, Kuno * 1936.

- Müller, Wilhelm * 1938.

- Röder, Heinz * 1929.

- Stang, Hans * 1930.

Literatur u. a.

- Bachmann, Sandra: Mutige Bauersfrau widersetzt sich Wehrmacht. In: “Warum haben die Amis immer Hunger, Mama?“. Dokumentation zum Kriegsende vor 60 Jahren. Hrsg. Verlag Parzeller und Co. KG, Fulda 2005, S. 50-51

- Chronik der Pfarrei Sterbfritz. Aufbewahrt im Pfarramt 1 der Evangelischen Kirchengemeinde Sterbfritz

- Fischer, Karl-Heinz: „Do hoaste anner grossgezoge“. Kindheitserinnerungen an Krieg und Nachkriegszeit in Mottgers. In: Bergwinkel-Bote. Heimatkalender, 60. Jg. 2009, S. 57 – 70

- Gebhardt, Miriam: Als die Soldaten kamen. Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs. München, 4. Aufl. 2015

- Hanna, Georg-Wilhelm: Das schönste Ostergeschenk für Ahl. In: Bergwinkel-Bote. Heimatkalender, 42. Jg. 1991, S. 58 – 64

- Kühnert, Alfred: Erlittene Geschichte. Bergwinkel-Studien. Schlüchtern 1980

- Praesent, Wilhelm: Bergwinkel Chronik. Schlüchtern, 2. Aufl. 1968

- L. St. (Ludwig Steinfeld): Schlüchtern – von den Amerikanern besetzt. In: Bergwinkel-Bote. Heimatkalender für den Kreis Schlüchtern, 7. Jg. 1955, S. 97 – 105

- Sagan, Günther: Kriegsende 1945 im Vogelsberg und in der Rhön. Petersberg 2015

- Surminski, Arno (Hrsg.): Kriegsende in Deutschland. Hamburg 2005

erstellt Dez. 2019