Das "Zwiebeleck"

Treff der „Besseren“ und der Berühmten

Die Sterbfritzer Bahnhofs-Gastwirtschaft in den Nachkriegsjahren 1945 – 1950

von Ernst Müller-Marschhausen

(Zuerst erschienen in: "Bergwinkel-Bote. Heimatkalender 2015", S. 61-71. Hrsg. vom Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises)

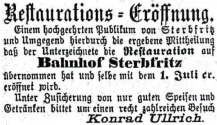

Schlüchterner Zeitung, Sterbfritz, 27. Juni 1883: "Mit dem 1. Juli wird endlich einem langgehegten Wunsche des reisenden Publikums von hier und der Umgebung von der Königlichen Eisenbahn-Verwaltung Rechnung getragen, indem mit genanntem Tage auf hiesigen Bahnhofe eine Restauration eröffnet werden wird. Der Unternehmer soll ein sehr leistungsfähiger Wirth sein, von dem zu hoffen ist, dass er sein Auskommen hier finden wird."

Die Gäste im Zwiebeleck

Nein, wer nach Stall roch, verkehrte nicht im Zwiebeleck. Weder die Gäulsbauern noch die Kleinen, die nur eine Kuh füttern konnten, und schon gar nicht die Geißbauern. Und auch die Arbeiter setzten keinen Fuß da hinein. Nach ihrem Tagwerk im Schlinges-Steinbruch oder im Stich in Sannerz oder in einer der wenigen Fabriken waren sie so ausgelaugt, dass es sie gleich nachhause zog. Und obendrein wartete dort weitere Arbeit auf sie, im Garten oder bei ihrem Bauern, dem sie von Frühjahr bis spät in den Herbst hinein zur Hand gehen mussten, damit er ihnen mit seinem Gespann ihr Äckerchen bestellte, denn sie selbst hatten ja nicht einmal eine Kuh, die sie vor den Pflug hätten spannen können. Wenn sie samstags abends ein Bier tranken, dann unter ihresgleichen im "Stern" und im "Adler"; im "Café Simon" wurde manchmal getanzt, zum "Café-Bäcker", das früher von einem jüdischen Wirt betrieben wurde, ging man erst zu Beginn der fünfziger Jahre zum Fernsehen, denn dort stand der einzige Apparat im Dorf, und das nach der Währungsreform eröffnete "Central-Café" wuchs sich erst in den späteren Jahren zu einer populären Dorfkneipe aus. Wer hier im Zwiebeleck verkehrte, den zählte man zu den "Besseren". Es waren Ärzte, wie zum Beispiel Dr. Adolf Wolff, der Schlangenhalter, dem die Leute mit einem Gefühl von Respekt und Erschauern begegneten, weil er in einem Terrarium neben seiner Praxis Reptilien hielt. Er, so meinen manche gehört zu haben, soll den Namen Zwiebeleck in die Welt gesetzt haben. Es waren der Arzt Dr. Karl Asmus, der Tierarzt Dr. Ulrich Zarnack, und die Zahnärzte Richard Reinhard, Otto Döring und Reinhard Settnik, gehörten zu ihnen, der Bahnmeister Kurt Weise, der Oberförsterförster Arthur Wedel und ein paar der wenigen Geschäftsleute im Dorf, wie Karl Knothe, und Angestellte, wie Richard Pohl und Werner Pforte. Ihre Runde war schon so eine Art geschlossene Gesellschaft, ohne dass jemand irgendwann eine Regel aufgestellt hätte, wer dazu gehört und wer draußen bleibt.

Sie sprachen hochdeutsch, und man hielt Abstand voneinander

Dreierlei machte den Abstand zwischen den Besseren und den anderen Sterbfritzern aus: Sie waren keine Alteingesessenen, Zugezogene waren sie, wenn manche auch schon vor Jahrzehnten, die meisten aber hatte der Krieg in das Rhöndörfchen verschlagen. Zum zweiten: Sie waren durch Bildung privilegiert, denn sie hatten über den allgemeinen Volksschulabschluss hinausreichende Bildungs- und Berufsabschlüsse erworben und waren im zivilen Leben in der Welt herumgekommen. Und schließlich: Sie sprachen hochdeutsch. Doch was heißt hier hochdeutsch? Sie sprachen einfach anders, recht viel anders als die im

Dorf geboren waren, wo in vielen Generationen eine Mundart herangewachsen war, die jeder als seine Erstsprache beherrschte, deren Regeln aber keiner hätte beschreiben und begründen können, mit eigener Aussprache und eigener Klangfarbe, die noch in unserer Kindheit so unverwechselbar sterbfritzerisch war und sich von der Mundart des Nachbardorfes unterschied wie der Apfel von der Birne. Die Besseren im Zwiebeleck, um das an nur einem Beispiel zu zeigen, sagten "wie bitte", wenn sie etwas nicht verstanden hatten, was dagegen so ein "richtiger" Sterbfritzer war, der baffte da nur "häh", was nicht nur dazu aufforderte, etwas noch mal und lauter und deutlicher zu sagen, sondern womit man auch, je nach inhaltlicher Brisanz und Laune, dem anderen ultimativ drohte, sich ja vorzusehen. Nur wer in eine solche Mundart hineingeboren war, für den war sie einfach da, sein ganzes Leben lang. Schulmäßig erlernen konnte man sie nicht, nicht ihre Gesetze, nach denen sie funktioniert, nicht die Redeweise und schon gar nicht den Tonfall, den besonderen Sound, wie man das heute nennen würde. So hielten Herkommen, Arbeit und Sprache die Leute in Sterbfritz auf Abstand voneinander. Doch es war kein tiefer Graben, der die Alteingesessenen von denen im Zwiebeleck trennte, denn man brauchte sich ja gegenseitig, gerade in den Hungerjahren zwischen Kriegsende und Währungsreform. Und Abstand hieß auch nicht, dass die Besseren auf die Anderen hinabgeblickt hätten, so wenig, wie es diesen eingefallen wäre, ehrfürchtig oder missgünstig zu ihnen hinauf zu schauen. Denn mögen die im Zwiebeleck auch Studierte gewesen sein oder "eine Schule besucht" haben oder welterfahren gewesen sein – im Dorfleben gaben sie nicht unbedingt den Ton an. Man lebte zusammen in jenen Jahren, wenn auch getrennt in Wir, die Meisten, und Jene im Zwiebeleck. Deren bevorzugte Themen werden wie überall damals die Zerstörung Deutschlands und der Schwarzmarkt mit seinen Schiebern gewesen sein, die Kriegsgefangenschaft, die Gefallenen, das Schicksal der Vermissten und die mit der Einführung der neuen Deutschen Mark im Juni 1948 ahnbare wirtschaftliche Wende. Und gewiss werden die Literaturinteressierten unter ihnen über "Des Teufels General" diskutiert haben und mit dessen Autor aneinandergeraten sein. Den aber bringt unser Bericht erst später ins Spiel. Doch die Themen, die später ins öffentliche Bewusstsein traten und uns bis heute aufwühlen, wie die Vertreibung der Juden auch aus den Dörfern und Städten unserer Heimat, aus Sterbfritz, aus Altengronau, aus Oberzell und aus Schlüchtern, werden sie, wie man das überall tat, wie ein Tabu eher gemieden haben ebenso wie Verbrechen der deutschen Kriegsführung, denn die Vergangenheit war noch allzu gegenwärtig.

Hungerjahre und Wendehoffnung

Und überhaupt: Die Zeit, an die wir uns hier erinnern, waren Jahre voll Sorge und Not. Es gab keine Familie im Dorf, die nicht um einen gefallenen Sohn trauerte oder auf das Lebenszeichen eines vermissten Ehemanns hoffte oder die Rückkehr eines Vaters aus der Kriegsgefangenschaft herbeibetete. Kriegsversehrte - Einbeinige, Armamputierte und Männer mit Brandnarben im Gesicht - gehörten zum Alltagsbild im Dorf. Dazu das Leid der Ausgebombten, der Flüchtlinge und der Vertriebenen. Lebten vor dem Krieg 1230 Menschen in Sterbfritz, waren es sieben Jahre danach 800 mehr, fast alle Habenichtse, die in Steinbaracken in der Seeme, heute Seemeweg 2, und in Holzbaracken auf dem Grundstück neben der Fabrik "Rohm und Werner", heute Weinstraße 2, hausten, oder in Dachstuben, in die sie gegen den Widerstand der Hausbesitzer zwangsweise eingewiesen wurden. "Wir sind noch einmal davon gekommen", wurde zur epochalen Formel, und jetzt zu überleben und sich durchzuboxen, war das Gebot der Stunde. Man fuggelte und hamsterte, und man "organisierte" auf Teufel komm raus, womit wir damals die lässliche Spielart des Klauens schönredeten. Und in all dem Jammer keimte doch auch die Hoffnung, dass es wieder aufwärts geht, und Optimisten wagten sogar, wenn sie "Beziehungen" hatten und Wurst gegen Zigaretten und diese gegen Zement tauschen konnten, einen Betrieb zu gründen. So war Sterbfritz ein kleiner ländlicher Lebensraum mit allen Problemen, Träumen und Hoffnungen, die es damals in Deutschland gab: Die ganze jüngste Geschichte mit den Schrecken des Weltkriegs und dem Elend danach war hier präsent, so wie in einem Tropfen Wasser alle Eigenschaften des Regens enthalten sind. Doch mit einem Unterschied zu den großen Städten: Hier auf dem Land hatten auch die Ärmsten der Armen noch immer etwas zu beißen. Sie bettelten es von den Bauern, bekamen hier und da von einer Bauersfrau heimlich etwas zugesteckt, lasen Ähren auf und stoppelten die Kartoffeläcker.

Die Bahnhofs-Gastwirtschaft - schon immer etwas Besseres

Das Zwiebeleck, so nannten es also die Eingeweihten, und nur sie nannten es so, war, wenn man’s nüchtern sieht, nichts anderes als das Hinterstübchen in der Bahnhofs-Gastwirtschaft. Gleich daneben war die Küche – weshalb ein stechender Dauergeruch von gerösteten oder gedünsteten Zwiebeln auf allem lag - und auf der anderen Seite trennte es die Theke vom Bahnhofswartesaal ab. Wenn sich die Besseren gegen Abend hier trafen, durften sie durch den hinteren, privaten und eigentlich nur dem Bahnhofswirt und den Bahnoffiziellen vorbehaltenen Eingang das Gebäude betreten, das war ihr Privileg, und schon nach ein paar Schritten standen sie mitten im Zwiebeleck, ihrem Stammlokal. Es gab keinen Sichtkontakt hin zu denen im großen Wartesaal und auch keinen von dort zurück. Man war unter sich An dieser Stelle wollen wir für einen Augenblick den Gang unseres Berichts anhalten und einen kurzen Blick zurück in die Geschichte der Bahnhofs-Gastwirtschaft tun. Eröffnet wurde sie 1883, elf Jahre nachdem die Königlich-Preußische Eisenbahnverwaltung die Bahnstrecke nach Jossa in Betrieb genommen hatte. Wie es dem Zeitgeist im ausgehenden 19. Jahrhundert entsprach, wurde der Bahnhof in der neuromanischen Bauweise erbaut, denn nur die galt als der "echte deutsche Baustil", weshalb die Preußen diesen "Bahnhofsstil" auch für den Bau anderer öffentlicher Gebäude favorisierten, die Bestand haben sollten, für Postämter etwa oder Finanzämter. Er war seinerzeit – neben der Kirche – das imposanteste Gebäude in Sterbfritz, ein Werk, mit dem der Staat besonders glänzen wollte.

Die Eisenbahn wurde zwar bald ein Verkehrsmittel für Massen, aber in ihren Kinderjahren war sie ganz auf die standesgemäße Beförderung gekrönter Häupter ausgerichtet. Wenn damals ein Zug mit höchsten und allerhöchsten Herrschaften die Station Sterbfritz passierte, war der Bahnhof selbstverständlich beflaggt, wie jeder andere, noch so kleine, auf der Strecke, und der Fahrdienstleiter in seiner Galauniformen salutierte auf dem Perron mit Glacéhandschuhen, hinter ihm die niedrigeren Chargen in strammer Achtungsstellung.

Der Bahnhofswirt - Eine Persönlichkeit: Kultiviert und diskret

Ganz dazu passend, nobel und stilvoll, wurde die Eröffnung der Bahnhofs-Gastwirtschaft in Szene gesetzt. Sie wollte sich entschieden von einer Dorfwirtschaft abheben und präsentierte sich deshalb als eine Stätte, wo sich Gäste in gutbürgerlichem Ambiente aufhalten, wo sie speisen und trinken und gediegenen Umgang pflegen können.

Einem "hochgeehrten Publikum" stellte sich Konrad Ullrich in einer Annonce in der "Schlüchterner Zeitung" als der erste Pächter der "Restauration auf Bahnhof Sterbfritz" vor. Er war kein Irgendjemand. Er war eine Persönlichkeit, die es bereits als großer Bauer in Schwarzenfels zu Wohlstand und Ansehen gebracht und ihre "Oekonomie" mit "Ochsen, Kühen, Kalbinnen, Kälbern und einem vierjährigen Stier" "freiwillig" verkauft hatte, um als "Restaurateur", wie er sich selbst nannte, die Gastwirtschaft im Bahnhof Sterbfritz zu übernehmen, sie aufzubauen und voranzubringen und sich, das wollen wir ihm einfach mal unterstellen, auf eine wirtschaftlich und gesellschaftlich glanzvolle Zukunft bei der "Königlich Preußischen Staatseisenbahn" einzurichten Gastwirt im Sterbfritzer Bahnhof in jenen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, denen wir uns jetzt wieder ganz zuwenden wollen, war Paul Jander, ein geborener Junggeselle. Er hatte wirklich ganz und gar nichts von der naturbelassenen Art eines Gastwirts an sich, wie er damals typisch für die Rhöndörfer war. Im Gegenteil – ihn sah man nie anders als im Anzug, häufig in Knickerbocker, damals noch voll im Trend, mit Krawatte und korrekt gescheitelt. Kultiviert und geschliffen war sein Umgang mit Gästen, das Leise und Unaufdringliche war sein Markenzeichen. Einfach vornehm in Auftreten und Sprache. Beflissen bediente er seine Gäste, doch immer mit einer unbewussten Demonstration von innerer Unabhängigkeit. Und was die im Zwiebeleck noch besonders an ihm schätzten, war seine Diskretion. Das berufliche Können hatte er in seinen Lehr- und Wanderjahren in renommierten Restaurants gesammelt. Es hätte ihm gereicht, in jedem Haus der gehobenen Gastronomie die Rolle des Maitre d’Hotels souverän auszufüllen. Aber er wollte es anders. Seine ständige Hilfe in der Küche, an der Theke und im Gastraum, vielleicht sogar ein bisschen seine Chefin, war Maria Merx, für jung und alt nur die "Bahnhofs Mari", mit ihrem respektheischenden Gesicht. Es schien uns damals, als sei sie nie ein Mädchen gewesen und könne auch gar nicht mehr älter werden. Weit entfernt war sie von dem, was wir heute von einer Mitarbeiterin im Service an Kundenfreundlichkeit erwarten. Immer etwas misslaunig dreinschauend und einsilbig, aber fleißig und loyal versah sie ihren Dienst. Sie zapfte Bier, verkaufte Stumpen und Zigarren und den Fahrschülern mal eine Brause und eine Rolle Drops aus der Vitrine auf der Theke. Aber, wie gesagt, kein Wort zu viel.

Berühmte und Bedeutende stießen hinzu

Zur Runde der Besseren im Zwiebeleck stießen in jenen Nachkriegsjahren illustre Persönlichkeiten, die schon früher im ganzen Land Berühmtheit erlangt hatten oder jetzt im gesellschaftlichen und öffentlichen Leben eine Rolle spielten, und deren Bedeutung weit über das Dorf hinaus reichte. Von dreien, die bei denen im Zwiebeleck schnell Anschluss fanden und sich bei ihnen wohlfühlten, wollen wir hier sprechen. Aber der Reihe nach:

Albert Jakobowski – Pianist und Schuhfabrikant

Beginnen wir mit Albert Jakobowski, dem begnadeten Pianisten. Vor dem Krieg waren er und seine Frau Hella, geborene Priemel, Tochter des Frankfurter Zoodirektors Dr. Kurt Priemel, im kulturellen

Leben mit vielen vernetzt, die Rang und Namen hatten. Kein Wunder, hatte sie doch schon als Schülerin gelegentlich Sekretariatsaufgaben für Carl Zuckmayer erledigt.(1) Nach dessen

erzwungener Emigration nach Amerika machte sie als Mitarbeiterin in der UFA-Verwaltung die Bekanntschaft mit der Filmprominenz des Reiches. Als nach dem Krieg Hunger in Berlin grassierte, erinnerten

sich die Stars an ihre Freundin aus besseren Zeiten und besuchten sie in Sterbfritz, so zum Beispiel Hilde Krahl, Filmstar und Ehefrau des Regisseurs Wolfgang Liebeneiner, denn hier auf dem Land

konnte man sich mit Beziehungen trotz Zwangsbewirtschaftung und Schwarzhandelsverbot der Militärregierung zumindest mal satt essen und für eine Halskette oder eine Damasttischdecke Brot, Speck und

Eier für die hungernden Angehörigen in der Stadt eintauschen. Die Jakobowskis wohnten als Mieter im ersten Stock des repräsentativen Hauses des Schreinermeisters Konrad Lohmann, heute Weinstraße 1.

Ihre beiden Töchter schlossen Freundschaften mit den Kindern des Hausbesitzers und mit den fünf Töchtern und drei Söhnen des in der Nachbarschaft wohnenden Zahnarztes Richard Reinhard, Freundschaften

fürs Leben. Albert Jakobowski beherrschte seine Kunst so virtuos, dass der Hessische Rundfunk in den Jahren 1947/48 dem Star einen eigenen Sendeplatz anbot: Einmal pro Woche jeweils um 13:00 Uhr

unterhielt er nun in seiner eigenen Radiosendung die Hörer mit seinem Life-Programm "Nur ein Viertelstündchen mit Albert Jakobowski", später unter dem Titel "Klingendes Mosaik mit Albert Jakobowski".

Seine Sendung war sehr erfolgreich und beliebt. Heute spräche man von einem Hit. Doch weil er von seiner Kunst nicht leben konnte, übernahm er nach dem Tod seines Vaters die von ihm gegründete

Schuhfabrik in der angemieteten, noch heute stehenden Krackschen Backsteinhalle gegenüber dem Bahnhof, heute Weinbergstraße 4, und gab ihr den Namen AlJa. Sie produzierte hochhackige und hochpreisige

Damenschuhe, aber wer konnte und wollte sich das in den Hungerjahren und kurz nach der Währungsreform schon leisten? Sein Geschäftsmodell, den Damen nach den Entbehrungen der Kriegszeit endlich

wieder modische Eleganz und Qualität zu bieten, ging nicht auf, und 1950 musste er das Unternehmen stilllegen. Um die 30 Sterbfritzer Männer und Frauen machten sich auf die Suche nach einem neuen

Arbeitsplatz, unter ihnen die Chefsekretärin Lilo Schlattner, später verheiratete Hohmann. Und wo anders als im Zwiebeleck traf Albert Jakobowski auf Menschen seines gesellschaftlichen Standes, auf

Menschen, die hochdeutsch sprachen und sich auch für Kultur erwärmen konnten? Hier bei den Besseren waren die weltmännischen Berliner gefragte Gesellschafter und Unterhalter. Einmal, es war 1947,

gelang es Jakobowski sogar, Willy Berking mit seinen Musikern zu einer Weihnachtsfeier im überschaubaren Kreis enger Mitarbeiter und Zwiebeleck-Freunde ins Café Simon zu holen, Das war zwar ein

gesellschaftlicher Höhepunkt in der Geschichte des Dorfes. Doch die allermeisten Sterbfritzer bekamen davon gar nichts mit, weil die paar Vertrauten aus Jakobowskis Fabrik, die Zwiebelecker und die

Illustren ganz unter sich feierten: Die schwelgten noch Jahre lang in Erinnerungen an die Fete mit dem damals wohl prominentesten deutschen Tanz- und Unterhaltungsorchester.

Carl Zuckmayers – Schriftsteller und Umerzieher

Es war, wie wir schon erfahren haben, lange vor dem Krieg in Berlin, als sich die Jakobowskis und die Zuckmayers in der Berliner Kulturszene kennen gelernt und miteinander befreundet hatten.(1) Ihre Wege trennten sich Mitte der dreißiger Jahre, denn der mit Werken wie "Der fröhliche Weinberg", "Der Schinderhannes" und "Der Hauptmann von Köpenick" berühmt gewordene und mit Literaturpreisen geehrte Schriftsteller musste bald nach der nationalsozialistischen Machtergreifung mit seiner Frau Alice Herdan-Zuckmayer die Heimat verlassen. Die beiden lebten zunächst in Österreich, danach bis zum Kriegsende im Exil in Vermont, USA. Über diese Zeit schrieb er später sein Erinnerungsbuch. "Als wär’s ein Stück von mir" (1966). Das amerikanische Kriegsministerium sandte ihn 1946 als zivilen Kulturbeauftragten mit dem Marschbefehl nach Deutschland, im Zuge der Reeducation Kontakt mit kulturellen Kreisen in den zerbombten Städten aufzunehmen und das "geistige Leben zu aktivieren". Er und seine Frau Alice Herdan-Zuckmayer wohnten derweil in einem Behelfsheim in der Nachbarschaft der Jakobowskis, an der Straße nach Oberzell, heute Im Eichfeld 2.

Enge freundschaftliche Beziehungen pflegten sie auch zur benachbarten Familie Richard Reinhard. Alice nutzte die Zeit, um ihre Erinnerungen an den Alltag in den Jahren des Exils festzuhalten. Ihr Manuskript gab sie Lilo Schlattner, Jakobowskis Sekretärin, zur Übertragung in Reinschrift, Grundstock ihres Buches "Die Farm in den grünen Bergen" (1949 bei Toth in Hamburg). Und wenn ihr Mann von seinen Missionsreisen durch die hungernden Städte zu ihr "nachhause" kam, ging man zum geselligen Teil, keine Frage, hinüber ins Zwiebeleck. Dort wird man auch über sein jüngstes Werk "Des Teufels General" (2) diskutiert haben, das in jenem Jahr in Schweizer und deutschen Theatern aufgeführt wurde, und dessen Thema, von dem man zumindest aus der Zeitung erfahren hatte, jedem früheren Soldaten oder Offizier der Wehrmacht unter die Haut ging. Es scheint, als habe sich der Schriftsteller mit dem großen Namen recht wohlgefühlt in der Runde der Besseren im Zwiebeleck, und gerne gab er Menschen mit Sinn für Literatur Autogramme, wie z. B. dem Tierarzt Dr. Ulrich Zarnack.

Alexander Kohn – Entnazifizierer und Fabrikant

Auch bei ihm, dem 1892 im egerländischen Rosshaupt, Kreis Tachau, geborenen Sohn eines jüdischen Handelsmanns, sind geschichtliche Brennpunkte eng mit seiner persönlichen Biographie, geradezu dramatisch ineinander verwoben. In jungen Jahren verschlug es ihn nach Schlüchtern, wo er ein Tabakgeschäft in der Obertorstraße 29 (heute links des Geschäfts Lins) betrieb. Mitte der dreißiger Jahre brachte er sich vor den Nationalsozialisten durch die Rückkehr in seine damals tschechoslowakische Heimat in Sicherheit, doch die hatte keinen Bestand, denn nach dem Einmarsch der Wehrmacht im März 1939 internierten ihn die Nazis im Lager Theresienstadt. Er, seine Frau und seine Tochter Margret und sein späterer Schwiegersohn Zentner überlebten, und die Familie kehrte nach der Befreiung in Kohns Geburtsort Rosshaupt zurück. Dort hielt es ihn aber nur ein paar Monate. Um sich der kommunistischen Herrschaft zu entziehen, übersiedelte er in seine zweite Heimat, in die Bergwinkelstadt. Was mag er gefühlt haben, als er zurück kam, und keiner seiner jüdischen Mitbürger war mehr da? In seiner Stadt, die einmal mit 11 Prozent den höchsten jüdischen Bevölkerungsanteil unter allen deutschen Städte hatte. Hier saß er als stellvertretender Vorsitzender einer Spruchkammer über kleine Nazis und solche, die im Bergwinkel eine Rolle gespielt hatten, zu Gericht. Er war ein geselliger Mensch, und so reaktivierte er schnell alte Freundschaften und gewann neue, vor allem Männer, wie Karl Rudzok in Schlüchtern oder Georg Simon in Sterbfritz, die seine Leidenschaft für die Jagd teilten. Er hatte eine gute Nase für das, was die Menschen im zerstörten Land dringend brauchten: Baumaterial. Und so produzierte er in einer schnell hochgezogenen Halle in der Seeme in Sterbfritz "AkolithPlatten", universal verwendbare Leichtbauplatten aus Holzspänen und Zement, die man wegen ihres Aussehens "Sauerkrautplatten" nannte. Seine Fabrik gab in ihren besten Jahren zwei Dutzend Männern Arbeit und Brot. Den eingängigen Produktnamen hatte er aus den Anfangsbuchstaben seines Namens gebildet. Ja, und seinen früheren Kumpel in Tachau im Egerland, den Schlosser Hermann Frank, dessen Familie vertrieben worden war, holte er nach Sterbfritz und machte ihn zum Werksleiter seiner Firma. 1952 wanderte Alexander Kohn mit seiner Familie nach Amerika aus. Sein Haus, heute Erbachstraße 2, übernahm späterer sein Werksleiter und Zwiebeleck-Freund Hermann Frank. Seine Tochter, Anni Bundschuh, bewohnt es heute. Und im Akolith-Werk daneben hat sich später der Sinntaler Bauhof eingerichtet.

Eine Epoche geht zu Ende

Die Berühmten verließen mit den Jahren Sterbfritz: Die Zuckmayers bezogen ein Haus am Zürcher See, die Jakobowskis legten ihre Schuhfabrik still und ließen sich 1950 in Darmstadt nieder, und bald nach ihnen wanderte Alexander Kohn in die USA aus, wo er wieder von vorne anfing, dieses Mal als Importeur böhmischer Kristallwaren. Dort, in New York, lebt heute hoch betagt seine Tochter Margret Zentner. Die alte Dame steht noch in Brief- und Telefonkontakt mit ihrer Freundin aus den Nachkriegsjahren in Sterbfritz, Anni Bundschuh, der Tochter Hermann Franks. Ja, so ging eine schillernde Epoche in der Geschichte der Bahnhofs-Gastwirtschaft in Sterbfritz zu Ende. Ihr Glanz strahlte noch lange auf all jene Zirkel, die später hier ihre Stammtische hielten, wie in den Fünfzigern Handwerksmeister und Betriebsleiter. So lebte der Nimbus der Bahnhofs-Gastwirtschaft als Stätte gehobener Geselligkeit noch lange fort. Nachdem sich Paul Jander nach vier Jahrzehnten Gastronomie 1968 in den Ruhestand zurückgezogen hatte, übernahmen bis heute drei Pächter die Gastwirtschaft. Einer hat sie mit Blick auf ein breiter durchmischtes Publikum "Zapfwerk" getauft und so ihr zeitgemäßeres Gepräge als Ausschank für jedermann herausgestellt. In dem volkstümlicheren Namen spiegelt sich auch der Wandel zur gesellschaftlichen Nivellierung in den Jahrzehnten seit Kriegsende bis heute: Er glättet die früheren Abtönungen zwischen den Lebensstilen der wenigen Besseren und der vielen Anderen. Unterschiede, die man als fast naturgegeben hingenommen hatte, sind mit der Zeit in Vergessenheit geraten. So erinnern sich nur noch wenige Alte aus eigenem Erleben und ein paar andere vom Hörensagen an die Runde der Besseren und der Illustren und an die bewegte Zeit im Zwiebeleck. Doch es scheint, als verspüre der eine oder andere Gast des "Zapfwerks" in einem Augenblick des Innehaltens noch immer etwas von der Atmosphäre jener großen Epoche der Bahnhofs-Gastwirtschaft, als die Besseren sie Zwiebeleck nannten und durch die hintere Tür hineingingen, die nur den Wenigen offen stand. Die einst so stattliche Anlage des Bahnhofs Sterbfritz, wie kein anderes Gebäude im Dorf aus meisterlich behauenen Sandsteinen einst für die Ewigkeit gebaut, mit Diensträumen, Güterabfertigung, Rampe, Büros und Wohnungen für viele Familien, steht noch immer fest da, sie ist alt, doch nicht schwach, nicht morsch und nicht baufällig, nur ausgedient hat sie, und nutzlos ist sie geworden, nichts mehr wert. Die Zeitung berichtete jüngst, dass der ganze Bahnhof abgestoßen und an einen Privaten versteigert wurde, für 50.000 Euro, den Preis für das Fundament eines Einfamilienhäuschens. Aus den Mauerfugen wachsen schon Gräser. Hinter den stumpfen Fensterscheiben kein Leben mehr. Langsam verblassen die Bilder. Alles, was da noch bleibt, ist Erinnerung.

- Beide, Carl Zuckmayer und Hella Jakobowski, hatten damals Kontakt zum Freundeskreis Carlo Mierendorfs, des Darmstädter Schriftstellers und Politikers; er war einer der frühen Widerstandskämpfer gegen das nationalsozialistischen Regime. Mitteilung von Sabine Brtnik, Deutsches Literaturarchiv Marbach, vom 13. Dezember 2013.

- Carl Zuckmayer widmete sein Drama dem hoch dekorierten Kampfflieger Generaloberst Ernst Udet, der sich 1941 das Leben nahm. Einer der Vorfahren Ernst Udets war Justizamtmann in Salmünster. Mitteilung von Dr. Georg-Wilhelm Hanna.

Dank sage ich den Zeitzeugen für ihre Hilfe bei den Recherchen, insbesondere Frau Marga Besel, geb. Bayer, Frau Anni Bundschuh, geb. Frank, Frau Annemarie Döring, geb. Reinhard, Frau Lilo Hohmann, geb. Schlattner, Frau Käthe Möhring, geb. Mack, Frau Inge Rothschild, geb. Lohmann, sowie Herrn Bürgermeister Carsten Ullrich für die Bereitstellung gemeindlicher Archivmaterialien und Herrn Bürgermeister a. D. Johann Heberling für die amtliche Lagebeschreibung der Grundstücke und Wohnungen.